EXPERIÊNCIA EMOCIONAL DE FAMILIARES NO CUIDADO A PESSOAS COM AUTISMO: REVISÃO DA LITERATURA BRASILEIRA

EMOTIONAL EXPERIENCE OF FAMILIES CARING FOR AUTISTIC INDIVIDUALS: A REVIEW OF BRAZILIAN LITERATURE

DOI: 10.24933/rep.v9i1.493

v. 9 n. 1 (2025)

TITANELLI, Kevin William Souza1; FARIA, Eduardo Bueno2; ARAUJO, Murilo Fernandes3; CARIAS, Antonio Richard4

1Psicólogo e Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia do Hospital Universitário São Francisco (HUSF)

2Professor Especialista do Curso de Psicologia da Universidade São Francisco (USF)

3Professor Doutor do Curso de Psicologia da Universidade São Francisco (USF)

4Professor Doutor do Curso de Psicologia da Universidade São Francisco (USF)

kevin.titanelli@mail.usf.edu.br

RESUMO. Pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) requerem atenção multiprofissional especializada para favorecer seu desenvolvimento e inclusão social. No entanto, os membros da família, responsáveis pelo suporte contínuo, frequentemente enfrentam sobrecarga emocional, isolamento e dificuldades para acessar apoio adequado. Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo revisar a literatura científica contemporânea sobre a experiência emocional dos familiares no cuidado de pessoas autistas. Para isso, foram consultadas as bases de dados Portal de Periódicos da CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), utilizando os descritores “transtorno do espectro autista”, “transtorno autístico”, “família”, “relações familiares” e “diagnóstico”. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 13 artigos para compor a revisão. Os resultados evidenciaram a predominância de estudos quantitativos com enfoque biológico, indicando uma lacuna na literatura sobre investigações qualitativas que abordem a dinâmica interpessoal entre a família e a pessoa autista. Entre os principais temas discutidos, destacam-se sobrecarga de tarefas, isolamento social, abandono conjugal e familiar, preconceito, sentimentos de desamparo e exaustão, além de perspectivas de aprendizado e esperança. O presente estudo contribui para o avanço das discussões sobre as necessidades emocionais dos familiares e ressalta a importância de práticas psicossociais que fortaleçam a rede de apoio às pessoas com TEA e seus cuidadores.

Palavras-chave: Transtorno autístico; Relações familiares; Diagnóstico.

ABSTRACT. Individuals diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) require specialized multidisciplinary care to support their development and social inclusion. However, family members, who provide continuous support, often experience emotional overload, isolation, and difficulties in accessing adequate assistance. Given this context, the present study aimed to review contemporary scientific literature on the emotional experience of family members in caring for autistic individuals. To achieve this, the databases Portal de Periódicos da CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), and Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) were consulted, using the descriptors “autism spectrum disorder”, “autistic disorder”, “family”, “family relationships”, and “diagnosis”. After applying inclusion and exclusion criteria, 13 articles were selected for the review. The results highlighted the predominance of quantitative studies with a biological focus, revealing a gap in the literature regarding qualitative investigations that explore the interpersonal dynamics between the family and the autistic individual. Among the main topics discussed, the study identified task overload, social isolation, marital and family abandonment, prejudice, feelings of helplessness and exhaustion, as well as perspectives on learning and hope. This study contributes to the advancement of discussions on the emotional needs of family members and emphasizes the importance of psychosocial practices that strengthen the support network for individuals with ASD and their caregivers.

Keywords: Autistic disorder; Family relationships; Diagnosis.

INTRODUÇÃO

O impacto do Transtorno do Espectro Autista (TEA) transcende o indivíduo diagnosticado, afetando profundamente as dinâmicas familiares e emocionais daqueles que convivem com essa condição. A rotina de cuidado de uma pessoa com TEA pode ser desafiadora, exigindo dos familiares não apenas adaptações práticas, mas também um constante enfrentamento de demandas emocionais, sociais e estruturais. Apesar da relevância desse tema, a experiência subjetiva dos cuidadores ainda é pouco explorada na literatura científica, muitas vezes ofuscada por abordagens predominantemente biomédicas (GOMES et al., 2015). Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo revisar a literatura nacional contemporânea para compreender a vivência emocional dos familiares no cuidado diário de pessoas com TEA, analisando como essa experiência é descrita e quais fatores contribuem para sua complexidade.

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões de comportamento restritos e repetitivos, além de dificuldades na comunicação e nas interações sociais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Tais características frequentemente são observadas nos primeiros anos de vida pelos pais, professores e profissionais da saúde que desempenham um papel essencial no cuidado. Dentre os sintomas observáveis do TEA, destaca-se como critério para o diagnóstico e tratamento precoce a observação sobre o comprometimento do comportamento social e a qualidade das interações sociais que frequentemente culminam no atraso da fala (ZANON et al., 2014).

Há um debate entre diversas áreas do conhecimento acerca da etiologia do autismo. Certos autores que adotam uma perspectiva com ênfase biológica e defendem hipóteses sobre alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) e/ou alterações genéticas (SILVA; MULICK, 2009). Existe evidência de contribuições genéticas e neurobiológicas, embora os mecanismos exatos continuem sob intensa investigação (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; LORD et al., 2018). Porém, prevalece no cenário contemporâneo uma perspectiva biopsicossocial e multifatorial que abarca em suas discussões os aspectos sociais, culturais, psicológicos e biológicos para compreender e cuidar das pessoas no espectro autista GOMES et al., 2015; PEREIRA et al., 2011). O debate sobre o autismo é amplo e multifacetado, sendo enriquecido por diversas abordagens teóricas, como a psicanálise, a teoria afetiva, a neuropsicologia e as teorias sobre processamento da informação (BOSA; CALLIAS, 2000).

Apesar da ênfase contemporânea em uma definição biopsicossocial, o modelo de cuidado em saúde ainda é frequentemente centrado nos aspectos sintomáticos do transtorno, com uma abordagem predominantemente biomédica (OLIVEIRA et al., 2024). Essa perspectiva, focada na 'doença', pode negligenciar a dimensão social e subjetiva do indivíduo (CASTANEDA, 2019). Torna-se necessário, portanto, ampliar o foco do cuidado para além do indivíduo diagnosticado, reconhecendo que os membros da família são diretamente impactados pela rotina de cuidado e necessitam de suporte especializado para suas próprias demandas afetivo-emocionais (CARVALHO; ALMEIDA, 2003).

Ao superarmos a perspectiva centrada no diagnóstico e enxergarmos o sujeito e seu núcleo familiar em sua totalidade, evidenciamos que a família atípica não deve ser demarcada apenas pelo diagnóstico de TEA, mas sim reconhecida como uma família que necessita de garantias legais para o desenvolvimento do cuidado de um de seus membros (VICENTINI et al., 2021). Uma possível solução em pauta são leis e direitos que realçam as particularidades e características únicas de cada família. Assim, trabalhando para evitar que a perspectiva biomédica silencie a subjetividade familiar, enfatizando unicamente o diagnóstico daquele indivíduo (PEREIRA et al., 2011).

O debate público sobre o tema do autismo possibilita avanços na conquista de direitos e exercício da cidadania. A Lei 12.764/2012, conhecida como Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, garante à pessoa com TEA sua inclusão social e reconhecimento como pessoa com deficiência com todos os efeitos legais e rompe com essa perspectiva puramente biológica e reducionista. A referida lei possibilita a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) para acessar serviços de saúde e assistência social como prioridade no atendimento (BRASIL, 2012). Apesar da luta e das conquistas no cuidado à pessoa com TEA em nível nacional, há desafios a serem superados como o acesso e manutenção de tratamento de qualidade, ensino inclusivo e qualificado, e o cuidado às necessidades emocionais dos familiares para exercerem adequadamente a sua função como rede de apoio (RIOS, 2017).

Historicamente a família é excluída no cuidado em saúde mental, frequentemente sendo relegada ao papel de auxiliar dos profissionais no processo de tratamento. Destaca-se a tendência dos profissionais da saúde em idealizar a família, imaginando-a como onipotente, sempre disponível às orientações e exigências da equipe (CARIAS, 2022). Entretanto, é necessário reconhecer a família como coletivo que possui demandas afetivo-emocionais que precisam ser acolhidas e trabalhadas. É preciso superar essa perspectiva que compreende a família como conjunto de indivíduos que precisam ser apenas informados do diagnóstico/prognóstico e treinados quanto à sua contribuição em um tratamento. Além de informar é necessário acolher a angústia da família para que essa possa investir na reabilitação do paciente.

Entretanto, ainda existem divergências quanto ao papel atribuído à família nos serviços de saúde. Parte dos profissionais imaginam a família apenas como rede de apoio ao usuário, responsável pela manutenção do tratamento no âmbito doméstico e, portanto, assumindo uma função de coterapeutas. Outros até promovem práticas grupais em que os familiares participam, porém o foco da intervenção sempre é o paciente em tratamento, cabendo aos familiares apenas narrar experiências ou oferecer informações referente ao paciente (COVELO; BADARÓ-MOREIRA, 2015). Como perspectiva contemporânea que desafia o histórico processo de exclusão da família, destaca-se os serviços e profissionais que oferecem escuta e acolhimento às demandas emocionais dos familiares, considerando-os como sujeitos que necessitam de cuidado especializado para que possam sustentar com qualidade a tarefa de rede de apoio. Essa última perspectiva, ainda em construção na saúde mental, trabalha com a hipótese de que cuidar dos familiares é potencializar o cuidado, inclusão e reabilitação dos usuários/pacientes (BERTOLOTE et al., 2020).

Para possibilitar novas intervenções afinadas às necessidades pessoais dos familiares, torna-se fundamental o estudo da experiência emocional deste público. A sensibilidade clínica é aprimorada ao se compreender a experiência vivida por indivíduos e coletivos (AIELLO-VAISBERG, 2004). Considerando o cenário contemporâneo de luta pela inclusão social e cuidado qualificado às pessoas no espectro autista e seus familiares, o presente estudo tem como objetivo revisar a literatura nacional sobre as características da experiência emocional dos familiares em sua rotina de cuidado à pessoa com TEA.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de identificar artigos nacionais para compreender a experiência emocional da família nos cuidados da pessoa com TEA. A revisão integrativa seguiu seis etapas metodológicas: 1) formulação da pergunta norteadora; 2) definição dos descritores; 3) busca dos artigos nas bases de dados; 4) seleção crítica dos resultados; 5) apresentação dos achados; e 6) análise crítica dos estudos selecionados.

Estabeleceu-se a seguinte pergunta norteadora: “Como é a experiência emocional da família no cuidado diário de uma pessoa com TEA?”. Para essa pergunta, buscou-se analisar a perspectiva dos familiares no processo cotidiano de cuidado a indivíduos autistas, acessando qualitativamente os significados e afetos envolvidos nessa vivência. A revisão integrativa é considerada uma estratégia metodológica adequada para proporcionar uma visão abrangente sobre um fenômeno estudado na literatura especializada, permitindo reflexões críticas acerca do tema (SOUZA et al., 2010).

É importante destacar que a definição de família adotada neste estudo corresponde à família nuclear, composta por indivíduos-cuidadores que exercem a função parental, como mãe e pai, além de outros membros próximos, como irmãos, madrastas e/ou padrastos. Dessa forma, o foco recai sobre a experiência emocional vivida dentro desse núcleo familiar no cuidado à pessoa autista. Com essa perspectiva, foram priorizados artigos de abordagem qualitativa ou quanti-quali, desde que apresentassem descrições detalhadas da vivência familiar. A busca dos artigos foi realizada em janeiro de 2024, nas seguintes bases de dados: Portal de Periódicos CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciElo) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePsic). Os descritores foram selecionados a partir do vocabulário do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: “Transtorno do espectro autista”, “Transtorno autístico”, “Família”, “Relações familiares” e “Diagnóstico”. Para ampliar a precisão da busca, utilizou-se a combinação dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na seguinte estrutura de pesquisa: (“Transtorno do Espectro Autista” OR “Transtorno autístico”) AND (“Família” OR “Relações Familiares”) AND (“Diagnóstico”).

Os critérios de inclusão foram: artigos escritos em português, uma vez que o objetivo do estudo era mapear especificamente a produção científica no contexto brasileiro sobre o tema, publicados nos últimos 10 anos (janeiro de 2014 a janeiro de 2024), disponíveis gratuitamente na íntegra, com abordagem qualitativa ou quanti-quali, e que trouxessem descrições da experiência emocional da família, incluindo reações emocionais, percepções, medos, angústias, expectativas e desafios relatados pelos participantes. Os critérios de exclusão incluíram estudos puramente quantitativos que não abordassem a experiência emocional familiar, artigos indisponíveis na íntegra, revisões de literatura, casos clínicos, teses, dissertações e artigos duplicados.

A seleção dos estudos seguiu seis etapas. Primeiramente, realizou-se a busca utilizando os descritores definidos. Em seguida, aplicaram-se os critérios de inclusão quanto à temporalidade e disponibilidade do texto em português. Na terceira etapa, os artigos passaram por triagem com base na leitura dos títulos. Posteriormente, na quarta etapa, procedeu-se à leitura dos resumos para uma avaliação mais detalhada. A quinta etapa consistiu na leitura integral dos estudos selecionados, e, por fim, a sexta etapa resultou na composição do corpus final da revisão, considerando os artigos que atenderam a todos os critérios estabelecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

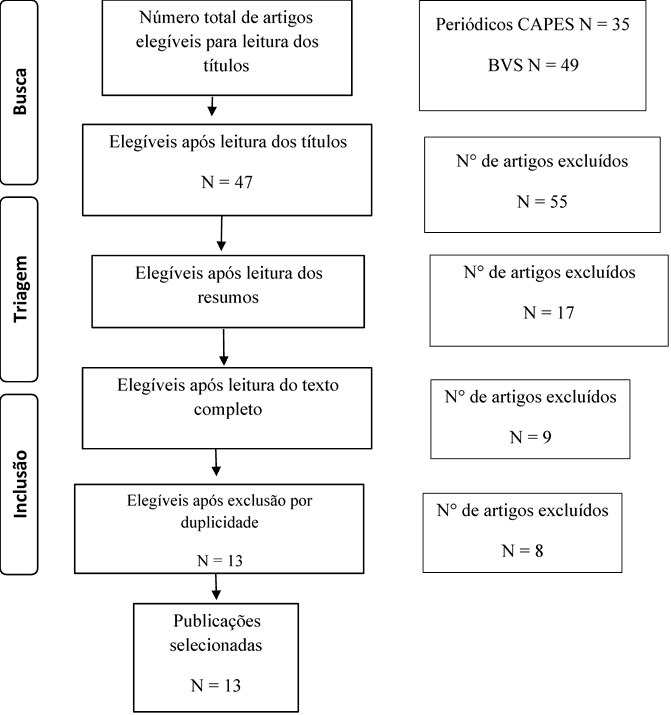

Na primeira busca realizada nas bases de dados, utilizando os descritores e operadores booleanos, foram identificados 819 estudos. Esse total corresponde à soma dos resultados das quatro bases consultadas, sendo: 96 estudos na Periódicos Capes; 702 na BVS; 10 na SciElo; e 11 na PePsic. Aplicando o critério de inclusão de apenas artigos em língua portuguesa, o número de estudos foi reduzido para 136. A distribuição dos resultados por base de dados foi: 43 artigos na Periódicos Capes, 73 na BVS, 9 na SciElo e 11 na PePsic. Posteriormente, foi implementado o recorte temporal, considerando apenas artigos publicados entre janeiro de 2014 e janeiro de 2024. Como resultado, 34 estudos foram excluídos por serem anteriores a esse período, restando 102 artigos elegíveis. A distribuição desses estudos permaneceu da seguinte forma: 35 na Periódicos Capes, 49 na BVS, 7 na SciElo e 11 na PePsic. A Figura 1 representa esse processo de seleção através de um Fluxograma baseado no modelo PRISMA.

Na leitura dos textos na íntegra, foram excluídos artigos que não abordavam a experiência emocional das famílias e os afetos presentes em seu cotidiano. Com esse critério, 9 artigos foram descartados por não responderem à pergunta norteadora (por exemplo, focavam em intervenções pedagógicas ou validação de instrumentos, sem detalhar a vivência familiar), e outros 3 foram excluídos por tratarem exclusivamente os aspectos neurobiológicos e sintomáticos do TEA. Dessa forma, restaram 21 estudos para a última etapa da análise, que consistiu na eliminação de duplicidades entre as bases de dados. Após a exclusão dos artigos duplicados, o corpus final da revisão foi composto por 13 estudos que atenderam a todos os critérios de inclusão. A distribuição desses artigos por base de dados foi: 4 no Portal de Periódicos da Capes, 4 na BVS, 2 na Scielo e 3 na Pepsic.

Figura 1 – Fluxograma baseado no modelo PRISMA.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor.

Com base nos 13 estudos incluídos como amostra de análise, a Tabela 1 apresenta as principais informações dos estudos selecionados como título, autores, ano de publicação, revista e caráter do estudo. Observa-se que as áreas de Enfermagem e Psicologia são as que mais publicam na temática tratada.

Tabela 1 – Informações descritivas dos estudos selecionados (N = 13)

|

ID |

Nome do artigo |

Autores |

Ano de publicação |

Revista |

Caráter |

|

1 |

Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares |

Pinto et al. |

2016 |

Revista Gaúcha de Enfermagem |

Empírico |

|

2 |

A família diante do enfrentamento dos transtornos do espectro autista: uma visão subjetiva |

Talasca et al. |

2020 |

Estudos interdisciplinares em psicologia |

Empírico |

|

3 |

As vivências de mães de jovens autistas |

Segerem & Françozo |

2014 |

Psicologia em Estudo |

Empírico |

|

4 |

Cotidiano de famílias que convivem com o autismo infantil |

Zanatta et al. |

2014 |

Revista Baiana de Enfermagem |

Empírico |

|

5 |

Criança com transtorno do espectro autista: cuidado na perspectiva familiar |

Mapelli et al. |

2018 |

Escola Anna Nery |

Empírico |

|

6 |

Dinâmica Relacional das Redes Sociais Significativas de Mães de Filhos com Transtorno do Espectro Autista |

Colomé et al. |

2023 |

Estudos e Pesquisas Em Psicologia |

Empírico |

|

7 |

Famílias de crianças e adolescentes com autismo: cotidiano e realidade de cuidados em diferentes etapas do desenvolvimento |

Minatel & Matsukura |

2014 |

Revista De Terapia Ocupacional Da Universidade De São Paulo |

Empírico |

|

8 |

Filhos com transtorno do espectro autista: percepção e vivência das famílias |

Monholl et al. |

2021 |

Journal of Human Growth and Development |

Empírico |

|

9 |

Meu filho é autista: percepções e sentimentos maternos |

Riccioppo et al. |

2021 |

Revista da SPAGESP |

Empírico |

|

10 |

Relatos de mães de crianças com transtorno do espectro autista em uma abordagem grupal |

Pereira et al. |

2017 |

Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento |

Empírico |

|

11 |

Um olhar às narrativas dos pais de crianças com TEA: compreendendo os sentimentos e os desafios na busca por um atendimento adequado |

Rossetti et al. |

2023 |

Revista Educação Especial |

Empírico |

|

12 |

Vivências de familiares de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista |

Magalhães et al. |

2021 |

Revista Gaúcha de Enfermagem |

Empírico |

|

13 |

Vivências de pais e/ou cuidadores de crianças com autismo em um serviço de plantão psicológico |

Nobre & Souza |

2018 |

Revista Baiana de Enfermagem |

Empírico |

Fonte: Próprio autor.

A busca nas bases de dados revelou uma vasta literatura sobre o autismo em diferentes contextos e temáticas. Contudo, verificou-se uma predominância de estudos com enfoque quantitativo e perspectiva biológica (N = 39), enquanto se dedica pouca atenção às famílias, cuidadores, professores e outros indivíduos envolvidos no cuidado. Considerando que a família e a escola desempenham papéis fundamentais na construção e transmissão do conhecimento culturalmente organizado, e que a família é a primeira instância educacional do indivíduo, se torna indispensável produzir conhecimento que contemple o cuidado de quem cuida (DESSEN; POLONIA, 2007; OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010).

Dessa forma, é fundamental compreender a dinâmica do autismo a partir de uma perspectiva abrangente do contexto social, superando com a visão centralizadora da doença imposta pelo modelo biomédico. Propõe-se, em seu lugar, uma abordagem integrativa que contemple as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, considerando o indivíduo, sua realidade, e os processos de saúde-doença-cuidado de forma multideterminada. O diagnóstico deve ser um instrumento para o planejamento do cuidado, promovendo prevenção, intervenção e reabilitação, e não apenas um rótulo estigmatizador (PEREIRA et al., 2011). Com o intuito de organizar os eixos centrais de discussão levantados nos 13 artigos da presente revisão, elencamos os seguintes tópicos que serão apresentados a seguir: (a) Lidando com o Preconceito; (b) Sobrecarga Materna; (c) Em busca do Diagnóstico; (d) Apoio Psicológico e Grupos Terapêuticos; e (e) Perspectivas sobre o Futuro.

Lidando com o Preconceito

O estigma social associado ao autismo impacta profundamente as dinâmicas familiares. Um estudo relata um caso de distanciamento familiar após o diagnóstico (COLOMÉ et al., 2023) e dois relataram pais que se isolam para evitar julgamentos sociais (NOBRE; SOUZA, 2018; ZANATTA et al., 2014). Esse medo da rejeição frequentemente resulta na limitação das interações sociais da criança, comprometendo seu desenvolvimento (BAGAROLLO; PANHOCA, 2010; PAPALIA; MARTORELL, 2022).

A rejeição pode ocorrer dentro da própria família, resultando em afastamento e abandono (MAPELLI et al., 2018; PINTO et al., 2016). Muitas mães, que representam o principal papel de cuidado na maioria das vezes, relatam o sofrimento de saber que seus filhos dependerão delas por toda a vida (ZANATTA et al., 2014). A hostilidade social também contribui para o isolamento, levando muitas mães a evitarem sair de casa devido ao medo de julgamento (MINATEL; MATSUKURA, 2014). Além disso, a sobrecarga materna frequentemente as impede de dedicar tempo ao próprio bem-estar (SEGEREN; FRANÇOZO, 2014). A falta de apoio da rede familiar amplia esse estresse, tornando ainda mais difícil enfrentar o preconceito (PEREIRA et al., 2017, p. 201).

Sobrecarga Materna

A sobrecarga materna no cuidado de crianças com TEA é amplamente documentada na literatura, evidenciando a predominância feminina nesse papel. Historicamente, a responsabilidade pelo cuidado infantil tem sido delegada às mulheres dentro de uma estrutura patriarcal, levando à acumulação de múltiplas funções entre o trabalho, as tarefas domésticas e o suporte emocional (NARVAZ; KOLLER, 2006). Esse acúmulo gera altos níveis de estresse e dificuldades para equilibrar a vida profissional e pessoal, intensificando a exaustão materna (DEUS et al., 2021).

A falta de apoio dos parceiros é um fator determinante nessa sobrecarga, em que muitas mães enfrentam sozinhas a rotina exaustiva de cuidados (TALASCA et al., 2020). A sobrecarga também impacta suas trajetórias pessoais, resultando no abandono da carreira, dos estudos e de projetos individuais para dedicar-se exclusivamente ao filho com TEA (MAPELLI et al., 2018; MONHOL et al., 2021; PINTO et al., 2016; SEGEREN; FRANÇOZO, 2014; ZANATTA et al., 2014). Além disso, o isolamento social e a fragilidade das redes de apoio agravam esse quadro, contribuindo para um sentimento de solidão e desgaste emocional significativo (MAGALHÃES et al., 2021).

O momento do diagnóstico também representa um desafio marcante. Muitas mães relatam que recebem a notícia de maneira impessoal e sem orientação adequada, o que pode gerar insegurança e dificultar a adaptação à nova realidade (PINTO et al., 2016). A deficiência na capacitação dos profissionais de saúde para oferecer suporte adequado intensifica esse desamparo, deixando as mães vulneráveis em um momento crucial (SILVA; ALVES, 2021). Assim, a sobrecarga materna não se restringe apenas às demandas diárias do cuidado, mas também reflete a falta de suporte institucional e emocional (ROSSETTI et al., 2023).

Em busca do diagnóstico

A experiência familiar diante do diagnóstico de autismo é marcada por incerteza, desamparo e forte carga emocional. Estudos apontam que a falta de informação adequada dificulta a aceitação do diagnóstico e provoca sentimentos como culpa, raiva e tristeza (PINTO et al., 2016; SEGEREN; FRANÇOZO, 2014; TALASCA et al., 2020; ZANATTA et al., 2014). Além disso, a inconsistência nas orientações dos profissionais de saúde amplia a insegurança das famílias, retardando a busca por intervenções adequadas (MAPELLI et al., 2018).

Apesar desses desafios, algumas mães relatam um sentimento de alívio após o diagnóstico, pois este fornece um direcionamento mais claro para as intervenções necessárias (ROSSETTI et al., 2023). O diagnóstico também valida as percepções das famílias sobre os sinais atípicos do desenvolvimento infantil (RICCIOPPO et al., 2021). Dentro desse contexto, emerge o movimento da neurodiversidade, que propõe um afastamento da visão patologizante sobre o autismo e enfatiza o reconhecimento da identidade e das potencialidades das pessoas autistas (ARAUJO et al., 2023).

Esse movimento contrapõe-se à ideia do diagnóstico-como-fim ao defender que o autismo não deve ser visto apenas como um conjunto de déficits a serem corrigidos, mas sim como uma forma legítima de existência, com características únicas que devem ser compreendidas e respeitadas. Em vez de focar exclusivamente em intervenções que buscam a adaptação ao padrão neurotípico, a neurodiversidade enfatiza a criação de ambientes acessíveis e inclusivos, permitindo que pessoas autistas desenvolvam suas habilidades e tenham autonomia, sem a exigência de conformidade a um modelo único de funcionamento (JAARSMA; WELIN, 2012).

É importante ponderar, contudo, que uma adesão estrita tanto ao paradigma da neurodiversidade quanto ao biomédico pode apresentar limitações. Enquanto o modelo biomédico corre o risco de patologizar a experiência autista, a perspectiva da neurodiversidade, ao enfatizar a identidade e a aceitação, pode inadvertidamente minimizar os desafios e o sofrimento genuíno associados a casos mais severos do espectro, que demandam intervenções clínicas significativas. O reconhecimento da sobrecarga familiar, um dos eixos deste estudo, evidencia que intervenções voltadas para o desenvolvimento de habilidades e para a redução de comportamentos desafiadores são legítimas e necessárias (COLOMÉ et al., 2023; PEREIRA et al., 2017; ZANATTA et al., 2014), não devendo ser vistas meramente como tentativas de 'normalização'. Um enfoque equilibrado reconhece a importância de acolher a diversidade, ao mesmo tempo que oferece o suporte clínico necessário para promover a autonomia e a qualidade de vida tanto do indivíduo com TEA quanto de sua família.

Apoio Psicológico e Grupos Terapêuticos

A necessidade de suporte especializado é amplamente reconhecida na literatura. Grupos terapêuticos surgem como espaços essenciais para acolhimento e compartilhamento de experiências entre cuidadores (PEREIRA et al., 2017). Esses grupos promovem pertencimento e compreensão mútua, reduzindo o sofrimento psicológico das mães (COLOMÉ et al., 2023). A criação de uma rede de apoio efetiva fortalece a confiança das cuidadoras, favorecendo um ambiente mais colaborativo e solidário (ZANATTA et al., 2014).

Perspectivas sobre o Futuro

A incerteza quanto ao futuro das crianças autistas é uma das principais preocupações dos pais, intensificando-se na adolescência, quando surgem desafios ligados à puberdade, sexualidade e autonomia pessoal (SEGEREN; FRANÇOZO, 2014). O receio sobre quem cuidará dos filhos quando os pais não estiverem mais presentes é um fator de grande angústia (MAPELLI et al., 2018; PEREIRA et al., 2017, p. 201).

No entanto, algumas famílias conseguem ressignificar o diagnóstico e construir uma perspectiva mais positiva ao observarem o progresso da criança ao longo do tempo (MAPELLI et al., 2018; SEGEREN; FRANÇOZO, 2014). A estruturação de redes de apoio, políticas públicas inclusivas e acesso a intervenções adequadas são fatores essenciais para proporcionar maior qualidade de vida às famílias e às crianças com TEA.

CONCLUSÃO

A revisão da literatura evidenciou que a vivência das famílias de crianças autistas é permeada por desafios significativos, como sobrecarga materna, preconceito, abandono conjugal, isolamento social e insegurança em relação ao futuro. No entanto, também foram identificadas experiências positivas, como a convivência entre irmãos, a percepção de progresso da criança e o fortalecimento do vínculo familiar.

Observou-se que, na produção acadêmica brasileira analisada, os estudos sobre autismo e relações familiares são majoritariamente voltados para as dificuldades, havendo uma carência de pesquisas sobre os aspectos positivos e as potencialidades dessas vivências. Como limitações desse estudo, apontamos para o recorte temporal excluído (publicação que predatam 2014, N = 34) e o enfoque direcionado na experiência emocional familiar. Por fim, reforça-se a necessidade de pesquisas que abordem a dimensão subjetiva das famílias, subsidiando o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e intervenções que promovam qualidade de vida tanto para as crianças autistas quanto para seus cuidadores. Destaca-se a importância da interdisciplinaridade nos estudos futuros, bem como a implementação de programas de suporte institucional e psicossocial que favoreçam a inclusão e o bem-estar das famílias afetadas pelo TEA.

O presente estudo possui algumas limitações que devem ser consideradas. Primeiramente, a opção por incluir apenas artigos em língua portuguesa, embora justificada pelo interesse na produção científica nacional, impede a generalização dos achados para a literatura internacional, onde a discussão pode apresentar outras nuances. Adicionalmente, o recorte temporal (artigos publicados a partir de 2014) excluiu 34 publicações que poderiam trazer perspectivas históricas sobre o tema. Por fim, a não inclusão da literatura cinzenta pode ter omitido pesquisas relevantes ainda não publicadas em periódicos.

REFERÊNCIAS

AIELLO-VAISBERG, T. M. J. Ser e fazer: enquadres diferenciados na clínica winnicottiana. Aparecida: Ideias & Letras, 2004.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5. ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013.

ARAUJO, A. G. R.; SILVA, M. A.; ZANON, R. B. Autismo, neurodiversidade e estigma: perspectivas políticas e de inclusão. Psicologia Escolar e Educacional, v. 27, e247367, 2023.

BAGAROLLO, M. F.; PANHOCA, I. A constituição da subjetividade de adolescentes autistas: um olhar para as histórias de vida. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 16, n. 2, p. 231–250, 2010.

BERTOLOTE, J. M. et al. O papel da família na promoção da saúde mental. Brasília, DF: Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, 2020.

BOSA, C.; CALLIAS, M. Autismo: breve revisão de diferentes abordagens. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 13, n. 1, p. 167–177, 2000.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. 2012.

CARIAS, A. R. Imaginário coletivo de profissionais do CAPS AD sobre o cuidado a familiares de pessoas que fazem uso dependente de álcool. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2022.

CARVALHO, I. M. M.; ALMEIDA, P. H. Família e proteção social. São Paulo em Perspectiva, v. 17, n. 2, p. 109–122, 2003.

CASTANEDA, L. O cuidado em saúde e o modelo biopsicossocial: apreender para agir. CoDAS, v. 31, n. 5, e20180312, 2019.

COLOMÉ, C. S.; DANTAS, C. P.; ZAPPE, J. G. Dinâmica relacional das redes sociais significativas de mães de filhos com transtorno do espectro autista. Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 23, n. 2, p. 607–628, 2023.

COVELO, B. S. R.; BADARÓ-MOREIRA, M. I. Laços entre família e serviços de Saúde Mental: a participação dos familiares no cuidado do sofrimento psíquico. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 19, n. 55, p. 1133–1144, 2015.

DESSEN, M. A.; POLONIA, A. C. A família e a escola como contextos de desenvolvimento humano. Paidéia, Ribeirão Preto, v. 17, n. 36, p. 21–32, 2007.

DEUS, M. D.; SCHMITZ, M. E. S.; VIEIRA, M. L. Família, gênero e jornada de trabalho: uma revisão sistemática de literatura. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, v. 14, n. 1, p. 1–28, 2021.

GOMES, P. T. M. et al. Autism in Brazil: a systematic review of family challenges and coping strategies. Jornal de Pediatria, v. 91, n. 2, p. 111–121, 2015.

JAARSMA, P.; WELIN, S. Autism as a natural human variation: reflections on the claims of the neurodiversity movement. Health Care Analysis, v. 20, p. 20-30, 2012.

LORD, C. et al. Autism spectrum disorder. The Lancet, v. 392, n. 10146, p. 508–520, 2018.

MAGALHÃES, J. M. et al. Vivências de familiares de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 42, e20200437, 2021.

MAPELLI, L. D. et al. Criança com transtorno do espectro autista: cuidado na perspectiva familiar. Escola Anna Nery, v. 22, n. 4, e20180116, 2018.

MINATEL, M. M.; MATSUKURA, T. S. Famílias de crianças e adolescentes com autismo: cotidiano e realidade de cuidados em diferentes etapas do desenvolvimento. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 25, n. 2, p. 126–134, 2014.

MONHOL, P. P. et al. Filhos com transtorno do espectro autista: percepção e vivência das famílias. Journal of Human Growth and Development, v. 31, n. 2, p. 224–235, 2021.

NARVAZ, M. G.; KOLLER, S. H. Famílias e patriarcado: da prescrição normativa à subversão criativa. Psicologia & Sociedade, v. 18, n. 1, p. 49–55, 2006.

NOBRE, D. S.; SOUZA, A. M. Vivências de pais e/ou cuidadores de crianças com autismo em um serviço de plantão psicológico. Revista Baiana de Enfermagem, v. 32, e22706, 2018.

OLIVEIRA, C. B. E.; MARINHO-ARAÚJO, C. M. A relação família-escola: intersecções e desafios. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 27, n. 1, p. 99–108, 2010.

OLIVEIRA, J.; CAVALCANTI, F.; ERICSON, S. Medicalização da subjetividade e fetichismo psicofármaco: uma análise dos fundamentos. Saúde e Sociedade, v. 33, n. 1, e220833pt, 2024.

PAPALIA, D. E.; MARTORELL, G. Desenvolvimento humano. 14. ed. Porto Alegre: Grupo A, 2022.

PEREIRA, M. L.; BORDINI, D.; ZAPPITELLI, M. C. Relatos de mães de crianças com transtorno do espectro autista em uma abordagem grupal. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, v. 17, n. 2, p. 56–64, 2017.

PEREIRA, T. T. S. O.; BARROS, M. N. S.; AUGUSTO, M. C. N. A. O cuidado em saúde: o paradigma biopsicossocial e a subjetividade em foco. Mental, v. 9, n. 17, p. 523–536, 2011.

PINTO, R. N. M. et al. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 37, n. 3, e61572, 2016.

RICCIOPPO, M. R. P. L.; HUEB, M. F. D.; BELLINI, M. Meu filho é autista: percepções e sentimentos maternos. Revista da SPAGESP, v. 22, n. 2, p. 132–146, 2021.

RIOS, C. “Nada sobre nós, sem nós”? O corpo na construção do autista como sujeito social e político. Sexualidad, Salud y Sociedad, Rio de Janeiro, n. 25, p. 212–230, 2017.

ROSSETTI, L. P. et al. Um olhar às narrativas dos pais de crianças com TEA: compreendendo os sentimentos e os desafios na busca por um atendimento adequado. Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 36, n. 1, e71018, 2023.

SEGEREN, L.; FRANÇOZO, M. F. C. As vivências de mães de jovens autistas. Psicologia em Estudo, v. 19, n. 1, p. 39–46, 2014.

SILVA, D. F. D.; ALVES, C. F. Aceitação familiar da criança com deficiência: revisão sistemática da literatura. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 41, n. spe3, e209337, 2021.

SILVA, M.; MULICK, J. A. Diagnosticando o transtorno autista: aspectos fundamentais e considerações práticas. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 29, n. 1, p. 116–131, 2009.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.

TALASCA, F. V. et al. A família diante da experiência de enfrentamento dos transtornos do espectro autista: uma visão subjetiva. Estudos Interdisciplinares em Psicologia, v. 11, n. 1, p. 182–200, 2020.

VICENTINI, E. C. C. et al. Cascatas desenvolvimentais e a covid-19: influências na saúde de crianças e adolescentes. In: FARO, A.; CERQUEIRA-SANTOS, E.; SILVA, J. P. D. (org.). Psicologia e Covid-19: saúde, desenvolvimento e educação. 1. ed. [S. l.]: Dialética, 2021. p. 49-62.

ZANATTA, E. A. et al. Cotidiano de famílias que convivem com o autismo infantil. Revista Baiana de Enfermagem, v. 28, n. 3, p. 269-281, 2014.

ZANON, R. B.; BACKES, B.; BOSA, C. A. Identificação dos primeiros sintomas do autismo pelos pais. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 30, n. 1, p. 25–33, 2014.

Recebido em: 21/07/2025

Publicado em: 04/11/2025